Un objet

Déposé sur une table, feuilleté, empilé parmi d’autres documents, retrouvé, re déplacé, perdu quand on en a besoin et toujours au milieu quand il est inutile, il nous rappelle le prochain spectacle ou nous culpabilise de ne plus aller au théâtre assez souvent. Chaque programme est unique, créé minutieusement, annoncé à l’avance, présenté devant les abonnés par le directeur du théâtre ou les relations publiques. Il envahit les billetteries par milliers. Plus qu’un outil, un programme est avant tout une vitrine. Il est un bout du théâtre que chacun peut emporter chez lui. Avant même d’apporter des informations sur les spectacles de l’année, il en apporte sur le lieu dont il est le témoin.

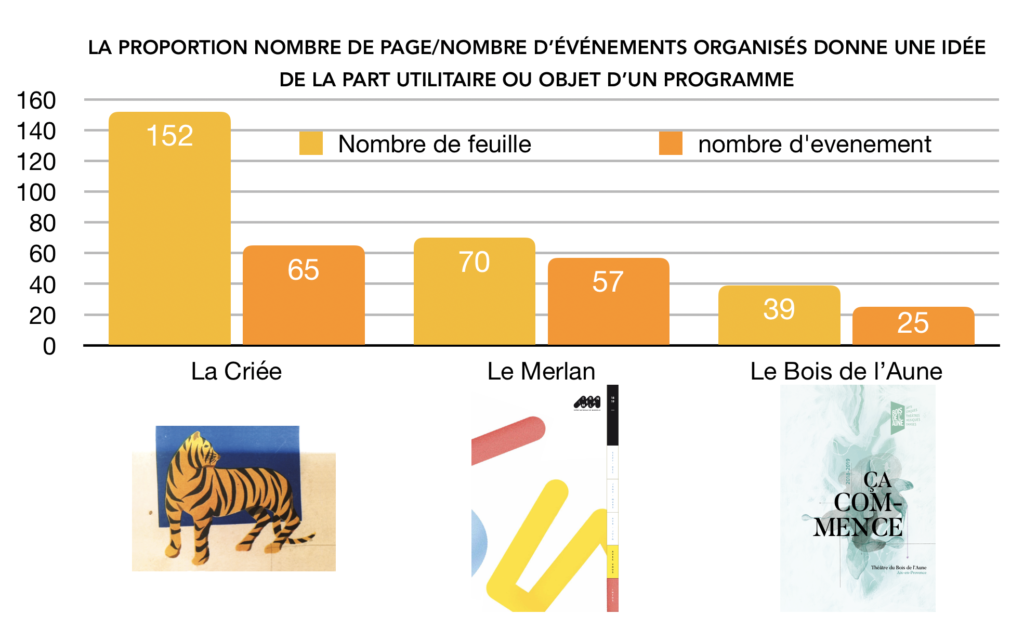

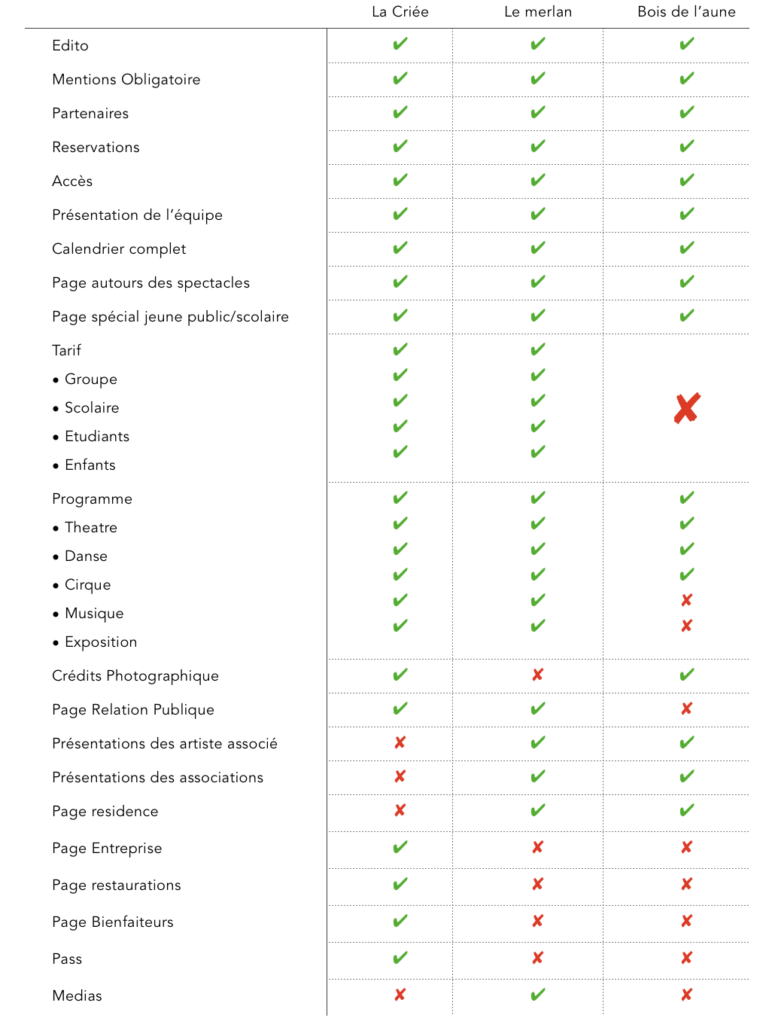

Nous nous proposons de feuilleter les programmes de trois institutions théâtrales du département : un Centre Dramatique National (CDN), La Criée – Théâtre National de Marseille / une Scène Nationale, Le Théâtre du Merlan / un pôle artistique et culturel du pays d’Aix, Le Théâtre du Bois de l’Aune, salle de spectacle subventionnée. Trois lieux très différents de par leurs statuts, leurs tailles, leurs emplacements, leurs objectifs.

Il s’agira pour nous d’analyser ces trois programmes et de les envisager comme l’opportunité d’une rencontre avec un espace institutionnel. Ils seront pour nous le moyen de parler non seulement d’un lieu, de son statut, d’une direction, mais surtout d’un rapport au public. Ces programmes, comme objet créant le lien, nous engagent à considérer la relation acteur/spectateur – ici lieu culturel/spectateur – toujours centrale et politique lorsqu’il s’agit de théâtre. Ils sont aussi le paradoxe d’un devoir administratif à la volonté artistique.

Un objet

Le programme qui apparaît le plus clairement comme un objet en tant que tel est celui de La Criée. Il est petit, tient dans une main, très épais, en papier glacé. Des couvertures variées, qui n’annoncent aucune information factuelle, présentent une illustration en pleine page. La tranche noire décline simplement, en jaunes, le logo. Apparait le sentiment d’un objet soigné, de « décoration », que l’on pourrait feuilleter sans y chercher une information, un objet d’art.

Le programme du Merlan prend la forme d’un livret, presque d’un cahier d’écolier en papier à grain. Des intercalaires découpent d’ailleurs la saison en trois trimestres. L’intention est claire, l’objet est utilitaire, se veut pratique, en témoigne l’onglet « info ». Un dernier onglet jaune indique « avec vous », comme la volonté claire, affichée, de faire un théâtre avec son public. La couverture reprend des formes aux couleurs pastels évoquant le graphisme du logo noir « m », présent lui aussi. Le tout est assez graphique et sans prétention.

Enfin le programme du Bois de l’Aune apparaît à la fois comme le plus simple et le plus complexe. C’est un fascicule agrafé là où les deux autres sont des livres reliés à la colle. L’illustration entre mer et fleur peut évoquer le tableau The deap de Jackson Pollock. Elle teinte toute la couverture de ses lueurs d’absinthe dans lesquelles se fondent le titre de la saison « ça commence », l’habituel « 2018-2019 », le logo du théâtre et sa localisation. Il y a quelques flèches qui donnent l’impression d’avoir été tracées à la main comme si la volonté de cette couverture était d’assumer un lieu plus intime, plus artisanal, mais qui trace un sillon.

Les premières pages

Quand on ouvre le programme de La Criée, on traverse une galerie de photos, comme un prequel avant l’écran titre « La Criée 18/19 ». Toutes ces photos sont de Macha Makeïeff. C’est elle qui ouvre son programme de manière très identifiée, on reconnaît l’identité de ses mises en scènes et costumes dans les tons et la saturation. Ces photos ponctuent le livret et y prennent une place très importante. Sur les 304 pages du livre, 147 sont des photographies, dont seulement 35 sont des illustrations, généralement des photos de spectacle – qui n’ont pas été prises par Macha Makeïeff.

Très utilitaire, le programme du Merlan propose un sommaire de sa première partie avec l’édito, la présentation des artistes associés, le sujet sensible de la fusion avec La Gare Franche et la présentation des partenaires. C’est le seul des programmes à mettre en avant ces informations plus techniques. Les autres préfèrent, après l’édito, ouvrir directement sur la saison. La volonté est clairement de mettre les neuf artistes associés sur le devant de la scène. Cinq pages leurs sont consacrées pour les présenter. En cela Le Merlan s’affirme comme un lieu de production et d’aide à la création. Le centre dramatique s’éloigne de ce fait de la scène nationale. La Criée n’a qu’une seule artiste associée, Tiphaine Raffier, dont le nom, puisqu’elle présente un spectacle dans la saison, apparaît six fois dans le programme. À titre de comparaison, Alexis Moati, l’un des artiste soutenu par Le Merlan et La Gare Franche, est à lui seul mentionné seize fois.

Le programme du Bois de l’Aune file l’identité graphique de la couverture. Il se permet une page avec quelques traits et une phrase « Le plus souvent par un silence dans le noir et à chaque fois parce que vous êtes VENU(e)s » qui joue avec la taille des mots et la police. C’est la première d’une liste de 25 en tout, souvent drôles à l’adresse des connaisseurs du lieu « Il n’y a pas TG Stan cette saison | AH OUI » , parfois à but éducatif « Une Italienne vérifie la mémoire du TEXTE une Allemande est une Italienne en MOUVEMENT ». Ces phrases donnent une identité, une vie au programme, qui discute avec nous dans une forme de complicité.

Les couleurs

Les codes couleurs des programmes que nous étudions sont clairement définis. Assez subjectivement, nous nous proposons d’associer les quatre couleurs principales du programme à une image qui nous évoque le théâtre.

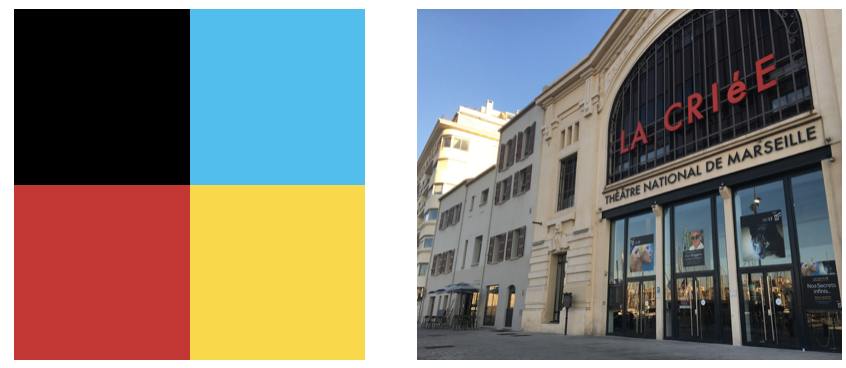

On peut assez facilement mettre en lien les couleurs rouge et noir du programme et la façade de La Criée. Le bleu et le jaune sont les couleurs du soleil et de la mer. Ce lieu n’oublie pas qu’il a été construit dans l’ancien marché aux poissons du Vieux port.

Le programme du Merlan, comme un cahier d’écolier aux couleurs de pastels gras, renforce ce sentiment que le public peut s’approprier l’objet et continuer à dessiner.

Le Théâtre du Bois de l’Aune est situé au milieu d’un rond-point, à l’extérieur du centre-ville d’Aix-en-Provence. Pour s’y rendre, a fortiori sans voiture, il faut longer la route du parc Gilbert Vilers, les arbres, l’herbe, les ponts en béton. La route sur la photo est l’avenue Saint-John Perse qui mène au théâtre.

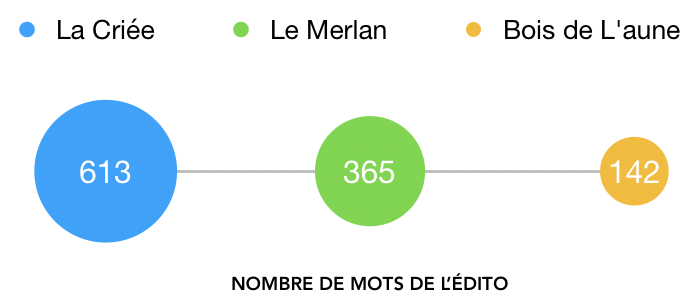

Édito

Chacun des trois programmes s’ouvre sur un édito, rédigé par le directeur de la structure, et quelques citations.

Macha Makeïeff rédige son mot comme une invitation à venir voir « de nouveaux paysages artistiques ». « Vous saisir, vous séduire et vous troubler… », « Chaque soir, vous accueillir, vous voir arriver… » « Pour vous et pour cette saison nouvelle, il y a… ». Elle place le spectateur en invité d’honneur. La plupart des artistes de la saison (auteurs, plasticiens, musiciens, metteurs en scène) trouvent une place, en gras, dans le programme. Le spectateur de théâtre vient assister à une représentation. Les citations sont de Delacroix, Schiele, Redon et Camus, elles parlent de rêve, d’âme, d’oiseaux, d’artiste isolé, d’amour.

Il est particulièrement intéressant, presque caricatural, de lire ensuite l’édito de Francesca Poloniato-Maugein, directrice du Merlan. Ici ce ne sont plus les noms des artistes qui sont en gras, mais tous les « avec » du texte jaune et en italique. La directrice écrit à la première personne, elle se présente comme « animatrice » et spectatrice (« les artistes […] nous aident à ouvrir notre regard »). Elle défend la culture contre l’obscurantisme, pense que l’art peut changer les choses et présente son théâtre comme un lieu de « pensée, pratique et expérience ». Il y a une citation d’Aragon qui parle d’art, de vie et de mouvement et surtout un court extrait de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. Elle est la seule à utiliser ce mot de « culture » souvent décrié par les artistes toujours plus enclins à parler d’art. En effet, Francesca Poloniato-Maugein n’est pas artiste à proprement parlé, c’est une ancienne éducatrice spécialisée.

Patrick Ranchain propose un édito sous forme de mémo de ce qu’il ne devra pas oublier de mettre lorsqu’il rédigera son édito. Plus que des artistes ou des relations avec le public, il parle du lieu, de son ambiance, de sa philosophie. On a alors comme l’impression d’être dans la confidence. Voilà ce autour de quoi il faudra que je brode pour les institutions, mais bon pas de ça entre nous. On peut mettre cet édito en relation avec la dernière page du programme : après avoir remercié la ville d’Aix pour « son soutien sans faille », un remerciement est adressé à « la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour leur PARTICIPATION, en espérant qu’elle se développera vers L’AVENIR. » Le programme finit par remonter les bretelles de la région et crée, par la même, une sorte de lien amical, de complicité avec le public.

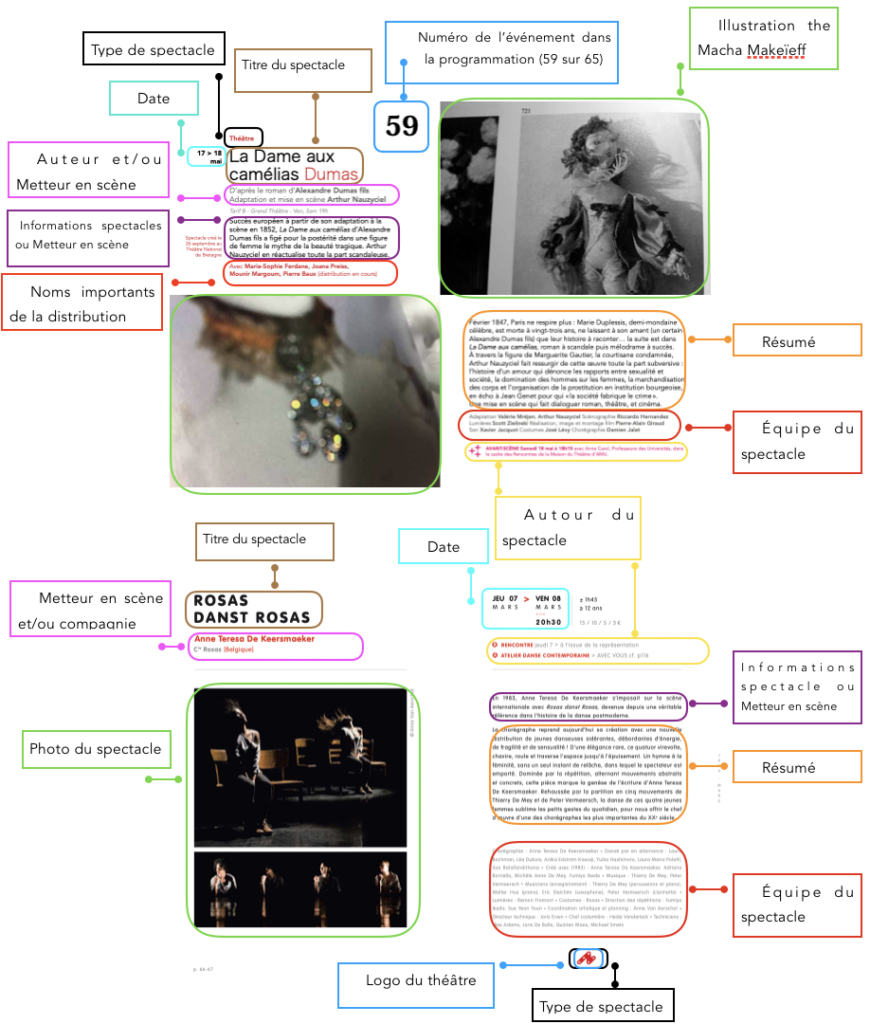

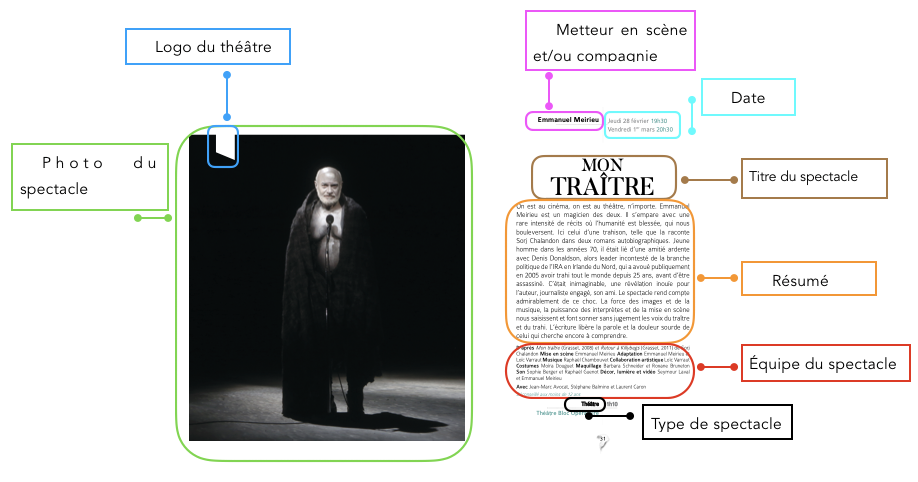

Présentation d’un spectacle

En somme, la présentation d’un spectacle à proprement parler est sensiblement la même, quel que soit le programme. Quelques éléments retiennent cependant notre attention : le traitement des photographies et l’utilisation des logos.

Nous avons déjà évoqué plus haut l’illustration des spectacles de La Criée par les photos de Macha Makeïeff. Parlons cependant de la numérotation des événements qui donne l’impression que le spectacle appartient à un tout, une saison, pensée comme telle. Il n’est plus une oeuvre en lui même, il fait partie d’un tableau plus grand qui le dépasse. N’est-ce finalement pas le but premier d’un programme ? Faire entrer un spectacle dans un cadre, celui de la programmation du théâtre, cadre rectangulaire pour La Criée. Le Bois de l’Aune appose son logo sur chaque photo du programme. Le logo du Merlan donne, par sa couleur, une indication sur le type de spectacle qu’on va voir, mais, qu’il s’agisse de danse, de théâtre ou de magie, le logo reste le même.

Chacun des théâtres passe les photos par un filtre, celui de son théâtre. Celles de La Criée deviennent rectangulaires, celles du Merlan se découpent en instants et celles du Bois de l’Aune son marquées au fer blanc.

Compositions générale

Conclusion

Par leur parti pris extrême, les deux programmes de La Criée et du Merlan se distinguent et s’opposent. Peut-être parce que, par définition, un CDN et une scène nationale diverge, bien que tous deux nés de la même volonté de décentralisation. Comparons ces deux définitions données par l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre Dramatique National » et par la scène nationale d’Orléans :

« Article 1 : Le label « centre dramatique national » (CDN) est attribué à des structures de création et de production artistique dirigées par un ou plusieurs artistes engagés dans le champ théâtral et constituant des lieux de référence nationale pour le développement de l’art du théâtre auprès des publics.

Les structures labellisées CDN constituent un réseau structurant en faveur du rayonnement du théâtre ainsi que du renouvellement de ses formes et de ses esthétiques.

Dans l’exercice de leurs missions, elles portent une attention particulière à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu’à la prise en compte des droits culturels, de l’équité territoriale, pour le développement de l’accès et de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle. »

Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre dramatique national » et le contrat type de décentralisation dramatique.« Scène nationale est un label accordé par le Ministère de la Culture à des théâtres publics français. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de la création contemporaine dans le domaine du spectacle vivant. Élément de la décentralisation théâtrale avec les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales doivent participer au développement culturel dans leur ville et leur territoire. […] Une scène nationale est dirigée par un directeur nommé par le conseil d’administration de la structure. Ce conseil d’administration est composé à majorité de membres de droits représentants l’État et les collectivités territoriales. Le conseil d’administration choisit le directeur de la structure en fonction de son projet artistique. […] Elles sont aussi le premier pôle d’éducation artistique et d’animation culturelle, avec toute l’année des ateliers, des rencontres, des expositions, des spectacles décentralisés, des interventions d’artistes et de médiateurs dans les prisons, les hôpitaux ou les écoles, des partenariats avec les réseaux.

Présentation de la scène national d’Orleans

Il apparaît ainsi qu’un CDN est « dirigé par un ou plusieurs artistes », qu’il ait « un lieu de référence », « en faveur du rayonnement du théâtre ». Alors qu’une scène nationale « dirigée par un directeur » doit « participer au développement culturel dans leur ville » et être « le premier pôle d’éducation artistique et d’animation culturelle ». La volonté est claire, affirmée par Le Merlan, affichée sur le programme, la scène nationale est un lieu qui doit se construire pour et avec le public. Une rencontre avec Patricia Plutino, chargée des relations publiques, a mis en évidence ce besoin. La difficulté de faire venir le public du quartier du Merlan, le danger de certaines idées d’intégration, le succès d’autres, le budget de 30 000 euros engagé dans les actions culturelles. De par son histoire, son emplacement, et au vu de notre analyse du programme, Le Merlan fait figure de lieu culturel plus encore que de lieu d’Art.

Le CDN apparaît comme le lieu d’une artiste, dans notre cas Macha Makeïeff. Son nom apparaît 27 fois dans le programme, c’est énorme. À titre de comparaison, les noms de Francesca Poloniato-Maugein et de Patrick Ranchain apparaissent tous deux, 3 fois dans le leur. Dans le programme de La Criée, la seule photo en double page est accordée à la Fuite, qui est jouée 13 fois à La Criée pour la seconde année consécutive. Tout comme Trissotin, autre reprise de Macha Makeïeff, elle aussi jouée 13 fois. Un paragraphe entier leurs est consacré dans l’Édito. Enfin, le programme se termine par quatre pages sur sa prochaine création autour de Lewis Caroll sans compter la place centrale qu’occupent les 112 photos prises par la plasticienne. L’idée de confier à un artiste la direction d’un lieu culturel semble couler de source, il a l’expérience et l’expertise nécessaire. Il sait comment faire d’un lieu de culture, un objet d’art dans la continuité de son oeuvre. C’est ce que fait Macha Makeïeff. Le programme de La Criée, nous l’avons vu, est un objet d’art en tout point de vue. Il fait parti d’un tout. Un CDN se doit d’être une institution, un lieu de référence, où l’art existe en tant que tel. L’art pour l’art. En cela un metteur en scène habitué à coordonner une équipe semble à même d’orchestrer un lieu d’art. Peut-être seulement, un metteur en scène doit-il savoir s’effacer derrière des acteurs, un texte, une lumière ou une scénographie.

Deux modèles s’opposent. D’un côté un lieu où la direction laisse une place aux artistes sans pour autant les intégrer à son organigramme et de l’autre le lieu d’une administration artistique qui tend à se réduire à une vision unique. Une question s’ouvre ici : quelle place entre artistique et administratif à la direction d’un théâtre ? Les artistes, génies s’il en est, ne sont peut-être pas capable de mener de front la création et l’administration. Le Festival d’Avignon nous offre un troisième modèle qui nous permet d’ouvrir notre propos. Avant qu’Olivier Py ne prenne la tête du Festival, il a été, dix ans durant, dirigé par le duo d’administrateurs Archambault et Baudriller. Chaque année, ils choisissaient un artiste associé. De très grands noms se sont ainsi succédés, qui n’avaient pas à se soucier de l’aspect administratif, ils étaient libres de travailler sur la dimension artistique du festival.

Ainsi les programmes, qu’ils soient de La Criée, du Merlan ou du Bois de l’Aune soulèvent des problèmes, questionnent leurs théâtres et le Théâtre. Ils nous parlent d’un lieu, le défende, nous y attirent. Ils sont de magnifiques objets dont on ne peut pourtant qu’espérer la disparition. Le théâtre doit arrêter de promouvoir son art immatériel en découpant des arbres.